- 来源:中国农网

- 编辑:杨惠

- 作者:陈谷

在我国,不论是北方还是南方,不论是在耕地种植还是在荒地种植,紫花苜蓿的生长都需要它所能耐受的生长阈值。超出这个阈值,种植者的投入就会出现问题,产量和质量就会受到影响。以下十个关键因素将解答种植者在苜蓿生产时必须要面临的问题。

因素一、择地——未种之前,土地就已经决定了产量

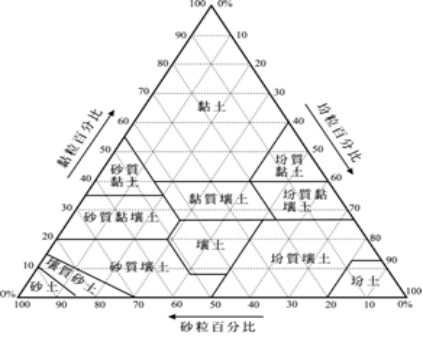

按照国际惯例,土地被分为沙土、壤沙土、沙壤土、壤土、粘壤土、沙粘壤土、沙粘土、粉黏土、粉粘壤土、粉壤土、粉土和粘土 12 类。每种类型的土壤都受到土壤的质地、结构、剖面变化、田间持水力、渗透率、盐碱性等影响。从而使土壤的排水性和供水性有巨大的差别。

紫花苜蓿最适合的土壤类型是沙壤土、壤土、沙粘壤土和粘壤土。ph值在6.5-7.5之间, ec<2ds/m。土壤的内部结构没有限制根系发育或水分运动的晶状体(碎石石块)、硬底土层或板结土层。在这种条件下,苜蓿的根系可以长到3.6米之深度。在还没有播种之前,“土地爷”就已经决定了拟种植苜蓿的产量潜能。

因此,种植者在选择土地时,可以根据上述几个指标选择适种土地。需要强调的是,为了避免日后灌溉出现严重问题,尽量找90-120厘米的土壤能够透气土地。渗透率和排水性是关键指标。考察土地时要注意关注土壤表层,亚表层和地下水位的状况。

图一:土壤类型图

因素二、土壤整理——土壤改良是为以后做“储蓄”

土地整理非常重要,整理的不好将会出现积水、根腐病、冠腐病,以及收割时留茬高低不等,进而影响苜蓿的持久性和产量。

当您选好了土地,就要对土地进行综合整理了。如果是过去种的地,那么就要考虑前茬作物对苜蓿的影响。比如根茬的处理和农药残留是否对苜蓿有害等。对土地的整理一般有翻耕、深松以及土壤改良等方法。翻耕时要适土壤的商情而定采用什么方法,太干或太湿都将影响翻耕的效果。当需要深松时,要考虑深松的深度。土壤改良也要考虑是用有机肥还是用石灰,或是各种不同的土壤改良剂的使用用量和使用方法。土壤整理的土地规划和平整异常重要,一般要求要有0.2%-0.6%的坡度。

表一:紫花苜蓿生产的土地物理性状

特性 | 理想 | 边际 | 不良 |

土壤质地 | 沙壤土、粉 | 壤沙土、粉粘土 | 沙土、粘土 |

土层深度(厘米) | >183 | 91-182 | <90 |

土壤化学 | |||

ph | 6.3-7.5 | 5.8-6.3 和 7.5-8.2 | <5.8 或者>8.2 |

盐性(ec (e in mmho/cm)) | 0-2 | 2——5 | >5 |

可交换的钠百分比(esp) | <7 | 7——15 | >15 |

硼(mg/l) | 0.5-2.0 | 2——6 | >6 |

土壤的紧实度是苜蓿生长经常遇到的不可避免的一个问题。主要来源于两个方面,一个是自然性,这与你选的土地的类型有关。包括土壤的结构、下层土壤的密度还有硬底层。另外一个方面是由于机械作业造成的土壤紧实度过高。土壤的紧实度直接影响苜蓿根系的呼吸和发育,进而影响后期苜蓿的产量和质量。

因素三、灌溉设计布局——好的灌溉能增产50%以上

根据土壤条件,设计一个好的灌溉系统非常重要。紫花苜蓿虽然抗旱,但是在水份胁迫下会直接影响产量。好的灌溉系统应该保证田地的每一个角落的水份分布均匀,灌溉量与渗透量之间也要有一个合理的比例。在设计布局时要考虑苜蓿的高峰需水期的水量,以此来确定灌溉频率和灌溉强度。苜蓿的根区的水份和养分的吸收量是按照根区总深度从上到下以4:3:2:1的比例吸收水份和养分,就是说70%的水是在苜蓿根区的上部的50%来获得的。在此,您需要掌握田间持水量、田间蒸散量、田间蒸发量和苜蓿在不同地区、不同月份的作物系数。灌溉一般分为畦灌、滴灌和喷灌等形式,好的喷灌系统可以为您带来50%以上的增产幅度。

表二:不同灌溉方式的实际灌溉效率

灌溉方式 | 灌溉效率 (%) | |

| 喷灌 | 连续移动 | 89-90 |

间歇式移动 | 70-80 | |

固定式移动 | 70-80 | |

微喷 | 80-90 | |

沟灌 | 70-85 | |

畦灌 | 70-85 | |

水管理对苜蓿生长来说异常重要,灌溉的水管理是根据上述灌溉的设计布局来实施的,涉及到以下七个方面的因素。a、需水量 b、灌溉时间 c、灌溉的频率 d、灌溉的土层深度 e、土壤的湿度和苜蓿根区的深度 f、水流量单位 g、表层土壤的渗水性。根据这几个方面制定喷灌制度,节约用水提高水效应。

因素四、品种选择——品种的持久性常被忽视

种子的成本只占到苜蓿草生产的2-3%左右,选择品种时要从持久性(植株的寿命)、抗病性、抗虫性来考量。每一个品种都有对应的秋眠纸,有的品种极不休眠,有的品种极其休眠,而有的品种属于半休眠性,秋眠级直接与植株的寿命或持久性有直接关系,一般来讲,越休眠的品种持久性越长,越不休眠的品种持久性越差。如果您在沙地中种苜蓿,那么土壤中的线虫也会直接影响到植株的寿命。此外,耕做方式比如收获的间隔时间、机器的碾压、灌溉的频率、土壤板结、土壤含盐碱,冬天冻伤等因素也会影响植株的寿命。此外,品种的耐刈性也非常重要,值得注意的是有些非休眠的品种在高温条件下,如果在孕蕾期之前收割会加速死亡。

因素五、播种——地表看不见种子暴露就说明已经播的太深

苜蓿是多年生牧草,种一次要管5年以上。播种不好会直接影响未来几年的收益和产量。成功的播种是指苜蓿长到三片叶子时表明定植成功。而且密度要达到每平方米250棵苗左右,过稀和过密都对未来的产量没有好处。苜蓿有自毒性机理,一次播种不成功后续补种或补苗将无济于事。

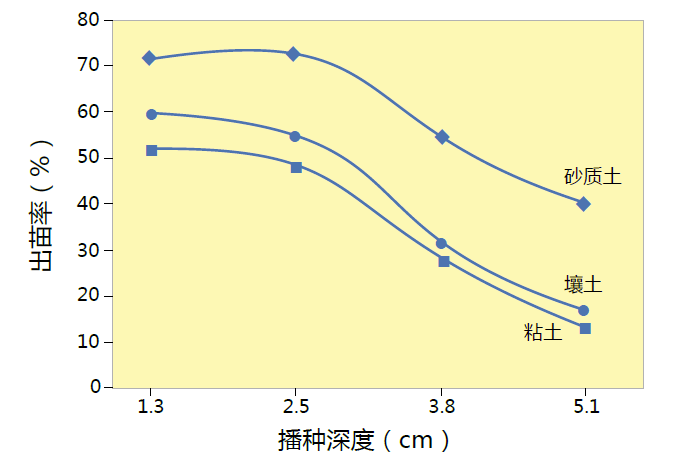

播种前的种床准备及其重要,“深、平、碎、透、净”是种床准备的基本要求。种床准备好后,确定好合适的播种量、播种时间和播种方法也很重要。因为苜蓿种子的播种深度根据不同的土壤在0.6-1.3cm之间,因为在这个播种深度下70%以上的种子能发出苗,但如果你播种在6cm的深度,则出苗率只有2%。播种的要求比任何农作物要高,播的太深或播的太浅都不会有良好的定植密度。经常会出现“不发芽、闷苗、闪苗和吊苗”现象。对苜蓿种子接根瘤菌或使用好的包衣接菌种子对缓解这些现象有及其重要的作用。能够起到省水,节省成本的作用。当你播完种后地表看不见任何种子就说明你已经播深了。因此,要针对不同的土壤状况来确定不同的播种方法。一般的播种方法有撒播、条播、穴播、霜冻播、苗带播种等。

图二:不同播种深度对出苗率的影响

*资料来源:sund等,威斯康辛大学,1996.

因素六、施肥——施肥施的巧,“老叶变新叶”

苜蓿需要的营养元素很多,但一般生产商关注的只有四个元素,也就是p、k、s、b。播种前的土壤测试特别重要,土壤检测时不仅要检测上述元素的含量,也要对ph值、有机质含量、ec进行检测,因为在不同的ph值和ec范围下,不同的元素的利用效率不一样。值得提醒的是ph值的极数之差是10的倍数,例如:ph值等于8的酸碱度是ph值等于7酸碱度的10倍。当ph值小于6.5时苜蓿不接根瘤。

施肥包括播前施肥、播中施肥(种肥)还有维持苜蓿正常生长的追肥。值得一提的是种肥的使用比较微妙,因为氮肥和钾肥与种子接触后种子发芽受阻,但当发芽后的幼苗对磷和钾的需求比较旺盛,磷可以"返老还童"之功效。即将正在生长的老叶片,更换成新的叶片。合理的施用磷肥还能提高苜蓿的蛋白含量。钾对幼苗生长期的密度以及后期产量和抗性有极其重要的作用,如果苜蓿不接根瘤或接的虚假根瘤就意味着苜蓿需要补充氮元来满足正常生长。但是,氮素的形态比较多,硝态氮是植物吸收的主要形态。但当氮素在土壤中与钾元素结合时,会发生氮钾盐效应(好的种子包衣基质材料对此有缓解作用),直接危害苜蓿幼苗的健康生长。当磷钾比不平衡时会引起杂草丛生,与苜蓿幼苗竞争养分。在施用钾肥时,还要注意盐分指数(即硝酸钠的渗透压与肥料中的肥料渗透压之比)对苜蓿苗的影响。

苜蓿既然是优质饲料,就意味着她从土壤中带走的养分也很多,如果你的产量是1.5吨/亩,那么苜蓿从土地中拿走了44公斤的n素(相当于90公斤的尿素)36公斤的ko2和9公斤的p2o5。

表三:苜蓿养分丰缺表(ppm)

缺乏 | 临界 | 适合 | 太高 | |

p | <5 | 5-10 | 10-20 | >20 |

k | <40 | 40-80 | 80-125 | >125 |

因素七、杂草控制——控制杂草的过程也是提高苜蓿蛋白的过程

苜蓿地里的杂草一般分为三大类:一年生杂草、越年生杂草和多年生杂草。当然也分阔叶型杂草、禾本科杂草及莎草。有的杂草甚至带有根茎、匍匐茎和块茎,既然杂草也是植物,也就决定了每种杂草的最佳的萌发温度和最佳的生长季节。杂草也分为春季杂草、夏季杂草和冬季杂草(南方)。因此,要根据田间的杂草种类对症下药才能事半功倍。一般杂草的控制有播前处理、播中处理和苗后处理。其中播前用物理方法处理杂草是最有效的方法。有些种植户为了抢播种季节常常在播种后进行苗后处理,其实这种方法对苜蓿的生长来说并不值得推荐。因为即便是苜蓿专用除草剂也对苜蓿的幼苗生长有很大的抑制作用,限制了后期的生长潜力。此外,“土壤种子库”的种子每平方米一般都在2000-60000粒不等,扰动后的土壤种子库的种子一但萌发就很难处理,苜蓿的密度就无法保证。

要特别注意的是,一但苜蓿田里出现了恶性有毒杂草,比如菟丝子对苜蓿生长是灾难性的要特别注意。

因素八、病虫害控制——不同于美国的防控措施

中国的苜蓿病虫害与美国和其他国家的病虫害发生的频率和危害程度不同,我国科学家贺春贵教授研究结果表明如下病虫害是我国主要的问题。霜霉病、叶斑病、根腐病、苜蓿叶象、蚜虫、西班牙苍蝇、叶象甲(车轴草叶象甲)、蓟马(牛角花齿蓟马)。要特别引起注意的是苜蓿黄萎病是我国的一类检疫对象,中国是苜蓿黄萎病的“净土”之地。如果苜蓿田里出现这类病毒,对生产者来说是灾难性的。

图三:苜蓿萎蔫病

图三:苜蓿萎蔫病

因素九、地下线虫——看不见的产量损失

寄生线虫是一种微小的、无节段的蛔虫,经常栖息在苜蓿地。它们会造成相当大的经济损失,而且常常被忽视。在苜蓿的主根里寄生着50——200个线虫并不见怪。只是我们都无法用肉眼看见而已。所有土壤类型都或多或少的存在着土壤线虫,包括根结线虫、茎结线虫还有其他线虫。对苜蓿的根系威胁很大,因此制成的产量损失为15-30%,应格外引起注意。苜蓿地下土壤中的线虫是一个普遍的现象。它可以侵染根系、根冠、茎叶,可以说无处不在。它影响水分和养分的向上输送,往往使得苜蓿植株生长乏力,造成产量和质量的大幅度下降。由于线虫的侵染,同时为土壤病原体的二次侵入根系打开了“一扇门”。包衣种子有综合防治苜蓿病虫害的作用。

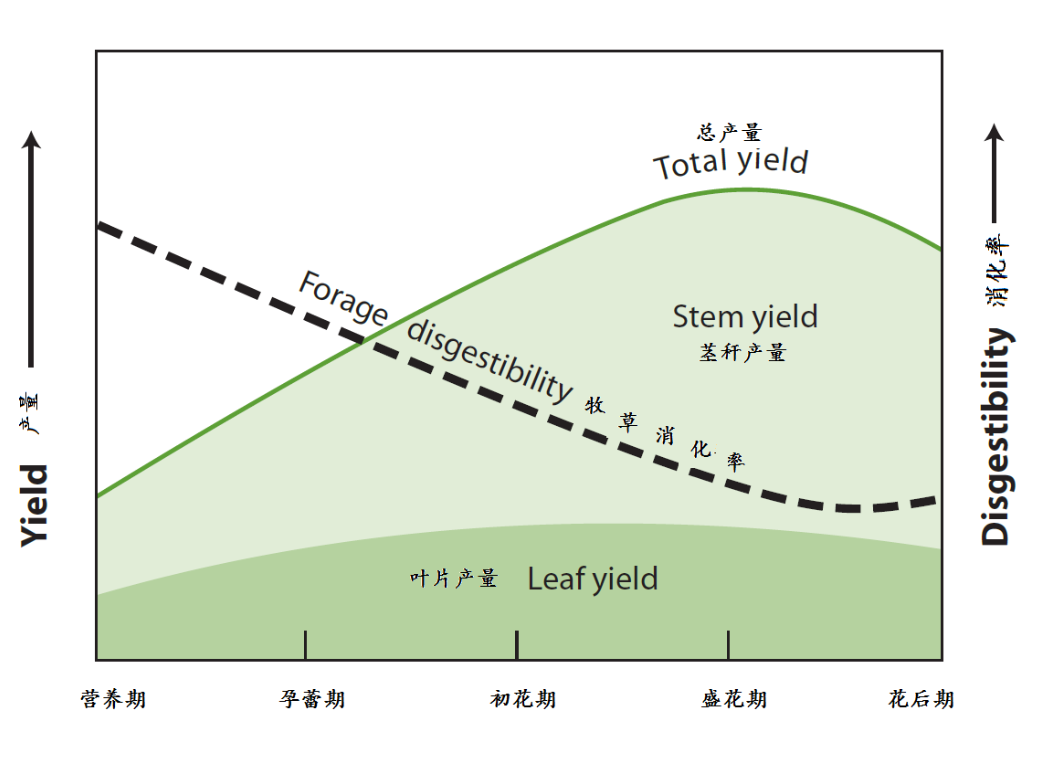

因素十、收割——“产量与质量的平衡”艺术

为了让产量和质量最大化,确定收割制度其实是“产量与质量平衡”的“艺术”。并不是刈割的次数越高产量就越高,结果恰恰相反。如果在出花期之前增加刈割次数产量会减少,费用会增加。

对非休眠的品种开花早期的时候并不能增加产量。很多人为了盲目的追求质量,生产rfv在大于180以上的一级和特级苜蓿却事与愿违,这更多是在收获制度上出现了问题。其结果是即损伤了产量和持久性也没有实现高质量的愿望。因为在春季的孕蕾期收割,全年的产量将会影响15%以上,并且能增加杂草

在轻度盐碱地或苜蓿受到水量胁迫下,即便苜蓿在50%花期收割时也不影响品质,正常情况下如果从10-50%花期收割,产量能提高5%,但质量会下降,特别是在夏季表现最为明显。

图四:苜蓿不同生育期草产量与质量(牧草消化率)的关联图

早春收割,首次收割如果能推迟两到三周可以提高当年的总产量,每次刈割的产量每亩地80-100公斤,并对后期的持久性有很好的作用。

播种后的第一次刈割的时间对后期的持久性有很关键的作用。因为苜蓿的出苗后的第一周之后的100-110天完成收缩性的生长。在这个时间段内完成了根冠的发育,如果提前收割,根冠发育不完全,会降低苜蓿的越冬性和再生性。所以苜蓿也要过“百日”就是这个道理。苜蓿的分蘖枝条是由根冠的冠笌生长发育的,在刈割后的14天内完成,也达到最大的分蘖枝条的数量。因此在这个时期管控和收割的留茬高度,干草离地都非常敏感和重要。

两次收割的间隔期在不同的月份不同,他与苜蓿生长的热量单位(gdd生长度日)相对于。收割时保证叶片百分率可以提高苜蓿的蛋白含量,但是在一日中的中午到傍晚时间收割能提高相对饲喂价值rfv、能量值和适口性。